細胞膜に電位があるとは、なかなか理解しがたい現象です。でも、あるんです。

電位の話の前に

細胞膜について |

実際の細胞膜の厚さは構成成分でも変わるそうですが,だいたい分厚いほうで 10 nm (ナノメータ),薄いほうだと 3 nm くらいだそうです。 ナノメータという単位は 10-9 m という意味で,10 nm として 1 億分の 1 メートル,ミリでいうと 10 万分の 1 ミリの厚さというレベルです。 細胞の大きさもいろいろだけど,直径が 100 μm だとすると,その 1 万分の 1 という厚さです。

では、細胞内外で、どれだけの電位差があるのでしょうか。

ー70mVです。細胞外にアースをとると、細胞内がマイナスの電位になります。

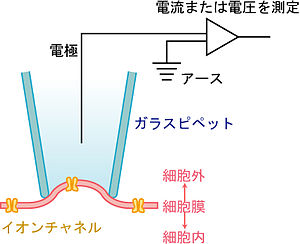

この方法は、パッチクランプ法と呼ばれます。

ここではガラス管電極によって囲んだチャネルから流れる電流を測定していますが、ガラス管内と細胞内を隔てる部分の細胞膜を破ることによって、細胞全体を行き来する電流を測定することも可能のようです。図は、ウイキペデイアから引用

乾電池の高さが約6cmで、電圧は1.5Vです。細胞膜の厚さの10nmを、この6cmの高さに拡大したとき、どれだけの電圧が発生しているかを計算すると、なんと、1.5ボルトの30万倍の電圧になります。3nmの厚さの細胞膜では、約90万倍になります。このような電圧が、私たちの体に存在しているわけです。

このような細胞膜とは、一体、どうゆうものでしょうか。体重60kgの人で、推定40〜60兆個の細胞があるそうで、すべての細胞の周りに、細胞膜があるわけです。神経細胞とか筋肉細胞だけではなく、すべての細胞は細胞膜をはさんで細胞の中と外とでイオンの組成が異なり、この電荷を持つイオンの分布の差が、電位の差をもたらします。単細胞生物や植物細胞にも存在します。生物共通です。

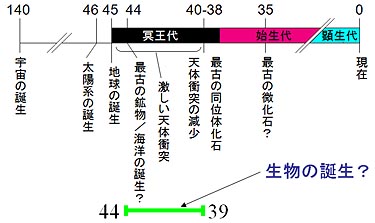

話は、極端な方向に行きますが、細胞膜を持つようになった細胞は、いつ頃、地球上に現れたのでしょう。地球の年齢が約45億年として、44〜39億年前に生物が誕生したらしいです。

年代の単位は億年

参照元 http://www2.tba.t-com.ne.jp/nakada/takashi/origlife/index.html

きまぐれ生物学から

細胞にとって、細胞膜を作っているリン酸と脂肪酸(リン脂質)、タンパク質のもとであるアミノ酸、DNAやRNAのもとである核酸と塩基

は、どのようにしてできたのでしょうか。これらの物質は、宇宙空間、隕石、小惑星、地球の海水、深海の熱水噴出口などに存在し、また、いろいろな環境がからみあって、作られたものらしいです。

冥王代では、激しい天体の衝突が地球で生じ、海水にさらされながら、多くの物質ができ、それを元に、細胞膜を有する生物が誕生。

細かいことは、すっ飛ばして、最初の生命体は、古細菌、真性細菌(現在で言われる細菌)、真核生物の3つに分類できるようです。

別の言い方としては、古細菌と真性細菌(現在で言われる細菌)を原核生物にし、真核生物と2分することもあります。

原核生物の特徴は、核がない。真核生物には核があります。 現在、

| 医療の面で感染源になるのは真性細菌で、古細菌には病原性はない |

ようです。

古細菌は膜の脂質としてsn-グリセロール1-リン酸のイソプレノイドエーテルで構成される細胞膜を持つ傾向があります。

真核生物と真性細菌は、sn-グリセロール3-リン酸の脂肪酸エステルを使用している傾向があります。つまり、古細菌はエーテル結合で、真核生物と真性細菌は、エステル結合で細胞膜を構成しています。

細胞膜の構造的違いは、下に示します。古細菌のリピドとは脂質のことで、上下の丸は、細胞外と内につきだしている部分です。あとで、くわしく説明しますが、この部分は、親水性と言って、水になじむ構造です。

真性細菌と真核細胞は、大腸菌のような細菌と我々の細胞を表し、2重膜構造という細胞膜です。つまり、古細菌の構造が2重になっています。

38億年前の冥王代では、最初に古細菌が生息してたようです。真性細菌つまり現在の細菌とは異なる系統に属しその生態機構や遺伝子も全く異なるようです。その代表例として高度好塩菌、メタン菌、好熱菌などが良く知られています。 現在でも、これらの 古細菌は生きています。

我々人類は、太古の時代から現代に至るまで、生き続けてきた古細菌や真性細菌に囲まれて、生活しているわけです。また、ウイルス、リケッチャーも同じく、生き続けているのです。彼らは、地球の生き物として、我々の大先輩になります。

さて、生物の細胞膜について、考えてみましょう。

| 静止膜電位の必要性についてです。 |

細胞内外に大きな電位の差を作っておいた場合、その電位の差を利用した非常に早い情報伝達が可能になる利点があるそうです。

たとえば、細胞膜を一種のダムにたとえると、水位の差を電位差、水門をイオンチャネルに置き換えます。

水位差(電位差)を一気に水門(イオンチャネル)を開くことで水圧の力を解き放つと、大きくかつ素早い駆動力がでるというわけです。

ここで、イオンチャネルという言葉がでました。これの説明は、後で、します。

では、静止膜電位が生じるために必要なことは何でしようか。

細胞内外のイオン分布に差が生じることが条件です。

さて、細胞の内と外で、イオンの濃度に差を生じさせるにはどうしたらいいでしょう。

しかも、この変化は、細胞膜の非常に近い、つまり、2〜3nmのところで生じているものです。細胞全体のイオンがかわるものではありません。

注意してください。細胞膜のほんの薄いところでの、イオンの変化です。

イオンの変化に関係するポンプとチャネルがあります。

| Na KポンプとKリークチャネル |

下の図を見てください。黄緑色が Na Kポンプ、赤色は、kリーク(漏えい)チャネルというものです。

このNaKポンプが珍しい動きをします。

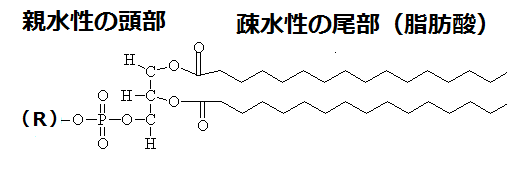

ここで、細胞膜が解りますか。●これがリン酸で、親水性、つまり、水と混じりやすい分子です。

これから、ひげのようにでている部分が脂肪酸で、水に混じりにくく、疎水性の分子です。親水性の部分が、細胞内外の液に飛び出ています。

疎水性の部分は脂肪酸で、以下のように、細胞膜の内側に並びます。

つまり、細胞膜は脂質でできているわけです。

イオン、つまり、電荷を持った物質は、脂質と混じらない、電荷を持たない分子はよく混じります。

イオンにとって、細胞膜はコンクリートのように堅い壁なんです。一方、電荷のない分子は、スルリと細胞膜を通過します。

ここで、もし、イオンが細胞膜を簡単に通り抜けたら、イオンの濃度勾配がなくなり、静止膜電位はうまれません。

細胞外のNaイオンは>細胞内より遙かに多く、細胞内のKイオンは>細胞外より遙かに多いのです。

Na Kポンプはこの状態で、細胞の内側から外にNaイオンを送りだし、細胞の外側から内側にkイオンを送ります。濃度の高い場所に、それぞれ、NaイオンKイオンを移動させているわけです。

細胞外に、Naイオンが3個でて、細胞内にKイオンが2個入ってくるわけで、細胞内の1個の陽イオンが減る計算になります。

NaはNa+で陽イオンを表しています。

KはK+陽イオンです。

細胞外

細胞内

NaKポンプを動かすエネルギーは、ATPです。1日に消費するATPの25~30%がこのポンプに使われているようです。

次に、kリーク(漏えい)チャネルです。

イオンチャネルまたはイオンチャンネルとは、細胞の生体膜にある膜貫通タンパク質の一種で、受動的にイオンを透過させるタンパク質の総称です。細胞の膜電位を維持・変化させるほか、細胞でのイオンの流出入もおこないます。

K漏えいチャネルとは、字の通り、いつも、Kイオンが流れることができるチャネルです。チャネルが、いつも開いているため、流れにくいKイオンも細胞膜を通過します。

NaKポンプで、細胞内にKイオンを汲み入れて汲み入れても、Kイオンは濃度の勾配に従って細胞外に漏れ出ていくのです。このとき、エネルギーはいりません。つまり、細胞内のkイオンの濃度が高いため、濃度の低い細胞外に出て行くからです。

どんどんKイオンが細胞外に流れていくと、どうなるでしょうか。

Kイオンの濃度が、細胞の内外で同じになるまで、Kイオンが細胞外にでていくはずですが、実際は、その前に、あるところで、Kイオンはでていかなくなります。

なぜなら、細胞内でKイオンが減少することで、細胞内は電気的に陰性に傾きます。

すると、陽イオンであるKイオンは、陰性になった細胞内で電気的に引っ張られ、動きが少なくなり、細胞外にでにくくなります。

濃度勾配でkイオンが細胞外に移動する作用(化学勾配)とKイオンが細胞外へ流出することを引き留める作用(電気的勾配)でKイオンが移動するかが決まります。釣り合ったところで、kイオンが移動しなくなり、この状態を平衡状態といい、そのとき発生している電位が平衡電位で、ほぼ静止膜電位に近いものです。

細胞内が陰性に傾いたことで、マイナスの電位が生まれます。これが静止膜電位です。

以上の静止膜電位の発生についての説明は、生物学的に考えると、Na Kポンプが最初に動くことから始まると考えられます。物理化学的に説明すると K+イオンの膜透過性と濃度差があるため K+イオンが動き、その後、Na Kポンプが動くと理解することになります。

詳しいことは、以下のURLで勉強してください。

https://gozasso.com/kikkenlab/028-resting-membrane-potential/

静止膜電位の存在をイオンの動きで表すと、どうなるでしょうか。

左の図のように、細胞膜の内側に−、外側に+で表します。内側にマイナスイオン、外側にプラスイオンがあることになります。細胞膜をはさんで、+と−のイオンが離れている場合、電位が発生します。内側の陰イオンは、CLイオン、塩素イオンです。

では、なぜ、−70mVなのでしょうか。

簡単に考えると、細胞内外をリークチャネルでKイオンが自由に行き来できるため、上述したように、Kイオンの平衡電位になります。

数式はネルンストの式といい、E=RT/zF(ln[ion]o/[ion]i)

これから、Kイオンの重要性が導かれます。ややこしい話なので、http://noucobi.com/neuro/neurophysiology/S1.html

このサイトを見てください。複雑ですが、そこそこ理解できるようです。

| 活動電位について |

興奮とは,生理学では 細胞が活動電位を発生することと同義です。生きている 細胞は,すべて静止膜電位をもっていますが,体をつくる多 くの組織細胞,たとえば肝細胞や上皮細胞などは活動電位 を発生しません。一方,神経細胞(ニューロン)や筋細胞など は活動電位を発生します。活動電位とは,細胞内電位が一定 の値よりも浅くなったとき,それに続く一過性の大きな電 位変化のことです。

ここでは、神経細胞の活動電位の発生について考えます。

刺激

上のアニメにあるように、細胞膜に、ある刺激が加わります。すると、電位依存性Naチャネル![]() が変化します。

が変化します。

青色で示した電位依存性Naチャネル![]() が開きます。細胞外からNaイオンが、濃度勾配と電気的勾配に従って、細胞内に流入します。

が開きます。細胞外からNaイオンが、濃度勾配と電気的勾配に従って、細胞内に流入します。

脱分極

(分極とは、細胞外に比べて細胞内がマイナスである状態です。脱分極はこれから脱すること)

Naイオンの流入で、膜電位のマイナスが減少し、さらに、電位依存のNaチャネル ![]() が開き、さらにNaイオンが流入し、細胞内がプラスになります。

が開き、さらにNaイオンが流入し、細胞内がプラスになります。

細胞内でのNaイオンの増加が、K漏えいチャネルを介して細胞外に移動するKイオンの減少に打ち勝って、+の電位が生じます。

ピーク

アニメにあるように、膜電位が+30mV、つまりピークになると、 電位感受性Naチャネルが閉じ、Naの細胞内への流入が終わります。

電位感受性Naチャネルが閉じ、Naの細胞内への流入が終わります。

次に、すこし遅れて、 電位依存性Kチャネルが開きます。

電位依存性Kチャネルが開きます。

再分極

電位依存性Kチャネルが 開くことで、濃度勾配と電気的勾配に従って、Kイオンが細胞外に移動し、膜電位がマイナスに逆転し、再び分極します。

開くことで、濃度勾配と電気的勾配に従って、Kイオンが細胞外に移動し、膜電位がマイナスに逆転し、再び分極します。

過分極

電位依存性Kチャネルが 閉まるタイミングは、膜電位の変化に、すぐに応答できず、やや遅れます。そのため、膜が十分再分極した後も、Kイオンの流出が続き、通常の静止膜電位よりもさらに膜電位が低くなります。これを過分極といいます。

閉まるタイミングは、膜電位の変化に、すぐに応答できず、やや遅れます。そのため、膜が十分再分極した後も、Kイオンの流出が続き、通常の静止膜電位よりもさらに膜電位が低くなります。これを過分極といいます。

次は、活動電位が、神経を伝わっていく伝導の話になります。この話は、空間としての見方が必要です。

少し、時間がかかります。