視細胞

視細胞の外節で、光は電気信号に変わります。

拡大した桿体細胞の外節

錐体細胞の外節は、細胞膜が何度も陥入した状態で、 桿体細胞の外節では、陥入した膜が閉じ、コイン状の袋(円板)となり、数百個積み重なっています。

ここから、桿体細胞に的を絞った説明です。

外節の細胞の様子

暗闇では、cGMPが沢山ある状態なので、cGMP依存性チャネルに作用し、いつも、このチャネルが開いています。つまり、NaやCaが細胞内に入り込んで、細胞膜の電位がプラスに偏ります。もともと、細胞内の電位はかなりマイナスで、この状態を分極しているといいます。ですから、この状態を脱分極といいます。

外節に光があたると、光のエネルギーを吸収する視物質があります。桿体細胞の場合、ロドプシンです。上のアニメのように、光が当たると、メタロドプシンにかわります。

難しい話ですが、これによって、GDPとαの結合物が、βγから離れ、PDEという酵素を活性化します。

PDEという酵素は、cGMPという物質を分解し、5’−GMPができます。つまり、cGMPが相当に、減るわけです。

cGMPがなくなると、cGMP依存性チャネルに作用しなくなるため、このチャネルは閉じます。NaやCaが細胞内に入りません。すると、プラスイオンが減るため、細胞内の電位が、さらにマイナスよりに偏ります。これを過分極といいます。

過分極にしろ、脱分極にしろ、細胞膜での活動電位が変化しています。 つまり、光のエネルギーが活動電位に変換した瞬間です。 |

さて、視物質とはなんでしょうか。桿体細胞の場合、ロドプシンです。

これは、レチナール(ビタミンAの変化したもの)とオプシンがくっついた物です。

ロドプシン=レチナール + オプシン

岩波生物学辞典によれば、ロドプシンは2つに大別されて、桿体に存在し明暗に反応し暗所での視覚に関与するのがスコトプシン(scotopsin)、錐体に存在し明所で色覚視覚に関与するのがフォトプシン(photopsin)です。それに対してwikipediaをはじめ、割と広く採用されている様子なのが、前者をロドプシン、後者をフォトプシンとする定義があります。ここでは、wikipediaに従っています。

レチナールに光が当たると、構造変化を起こし、オプシンにも変化が生じます。つまり、メタロドプシンができます。

このメタロドプシンは、短時間で活性がなくなり、レチナールから離れて、オプシンになります。レチナールは、桿体には備蓄されていず、色素上皮細胞から供給されます。そのため、レチナールがすぐに手に入らないため、桿体細胞が光感受性を回復するのに時間がかかります。

桿体細胞とは 単独の視物質のみを発現するため、表面的には色覚にはほぼ関与しません。 しかし、感度は高く、暗所でも、物の形がかなり識別できます。わずかな光にも反応します。片目だけで約1億2000万個あります。 ロドプシンは、1分子で1000分子以上のcAMPを分解するため、わずかな光にも強い反応を示します。また、明暗に敏感な桿体細胞は、1光子でも感じますが、色を感じる錐体細胞は100光子以上が必要で、鈍感です。 色の差異はあっても、識別できません。 網膜色素変性症は、薄暗い中で反応する桿体細胞の障害です。 |

視細胞からの電気的なシグナル、活動電位が神経節細胞に、いかに伝達されているかを見てみましょう。

ややこしいので、結論だけを記載します。

視細胞が過分極したとき、双極細胞は脱分極する細胞と過分極する細胞の2種類があります。

過分極は、活動電位が出ていない、抑制の状態、脱分極は活動電位が出ている、興奮の状態です。つまり、視細胞が興奮していないのに、双極細胞が脱分極すれば興奮、過分極なら、同様に、興奮しない状態といえます。

双極細胞は、視細胞からの入力を受け、神経節細胞へ伝えます。

神経節細胞は視神経細胞とも呼ばれ、約100万個あります。視神経層となり、眼球から出ていきます。

水平細胞は、視細胞と双極細胞間のシナプス伝達を修飾します。非常に複雑です。しかし、これらの細胞がないと、情報のシグナルが統合、つまり整理できません。

次に、錐体細胞です。

一定以上の明るさがあって、はじめて反応します。光とともに、色を感じます。錐体細胞は、網膜の中心である「黄斑部」密集し、片目で約600万個あります。

フォトプシン=レチナール + オプシンの形式で、桿体細胞と同様に、外節に色素を持っています。

結合しているオプシンは、アミノ酸配列が違い、青(437nmに吸収のピーク)、緑(533nm)、赤(564nm)

の3種類があります。これら3種類の錐体細胞によって、色を感じます。

S錐体は青、M錐体は緑、L錐体は赤の波長を吸収します。

「色は、脳で見る。」

ニュートンは、「光線には色がない」といいました。

同じことを言っています。つまり、色は物理的な環境には存在せず、波長の違いを脳が色としてみているのです。

たとえば、赤い光線と緑の光線を同じ程度に両方混ぜて見ると、黄色に見えます。本来、黄色の光線を見ていないのに、黄色です。黄色を見ているというのは、波長で色を認識し、元々、黄色はないわけです。光線には色がないのです。

さて、人間は、青、緑、赤の光で、色々な色を、脳内で作り出しています。

光の3原色は、人間が色を感じる仕組みと深く関わっています。人間の眼に光が入ると、レンズである水晶体を通して一番奥の網膜に像を作り、網膜上の視細胞を刺激します。復習です。その視細胞には、明るさを感じる桿体と色を感じる錐体とがありますね。桿体の方は感度は非常に高いのですが、光があるかないかの判断しかできません。暗いところでは色の情報よりも物が「見える」ことが重要ですから、これでよいわけです。

これに対して錐体の方は、感度はそれほどでもありませんが、内部に赤、緑、青の各波長の光に感じやすい物質が含まれており、これらの働きによって色の区別が可能になっています。例えば、赤に感じる物質は、赤い光を受けると構造が変化し、その変化が信号に変換されて脳に伝わり、赤色を認識するのです。

これらの物質は、特定の波長に対してだけ反応するわけではなく、上の図に示すように、ある波長を最高感度として、その周辺のかなり広い波長範囲に感度を持っています。

ですから、上のアニメにあるように、赤と緑の中間の黄色付近の光に対しては、赤に感じる物質と緑に感じる物質の両方がある程度反応して、脳ではそれらが混じった黄色を認識することになります。このようにして、眼の中で光を感じる3種類の物質が、光の波長に応じて様々な割合で反応することで、多様な色を認識することができるようになっているのです。

逆に、実際には含まれていない波長の光であっても、赤、緑、青の組み合わせによって、あたかもその波長の色が存在するかのように見せかけることができます。例えば、黄色の光が実際には含まれていなくても、赤と緑の光を同時に眼に入れれば、脳は黄色を認識することになるのです。つまり、人間の眼が赤、緑、青の組み合わせによって波長の違いを(色の違いとして)認識するようにできているために、これを逆に利用して、人間が感じることができるほとんどの色の光を、赤、緑、青の3種類の光を組み合わせて作り出すことが可能になる訳です。これが光の3原色の起源です。

ですから、もし仮に人間が別の波長に感度を持った物質を持っていたならば、光の3原色も違ったものになっていたはずです。例えば、「色覚異常」の人がいますが、これらの人は色に反応する物質の構成が多数派の人と違っているだけであり、その人にあった原色(赤、緑、青とは違う3原色、あるいは2原色などがあり得ます)を準備しさえすれば何の問題もないのです。

ところで、上の図をよく見ると、何か妙なことに気付きませんか?

そうです。赤に感じる物質は、青の領域にも少し感度を持っているのです。これにはどういう意味があるのでしょうか。実はこのことは、青よりも波長が短い領域の光が入って来た時に威力を発揮します。もしも赤を感じる物質が波長の長い領域にしか感度を持っていなかったら、青よりも波長が短い光は単に弱い青として認識されるだけです。ところが実際には赤に感じる物質も反応し、しかもその感度が波長の短いところでもそこそこ高いですから、赤味を帯びた青、つまり紫を認識することになるのです。このようにして青よりも波長の短い光も、ちゃんと青と区別して認識できるわけです。よくできた仕組みですね。虹の七色の青の外側に、やや赤みのある「紫」が来るのは、このような理由によるのです。

光の3原色は実際にその色(その波長)の光そのものですから、混ぜればどんどん明るくなり、3色全てを同じ割合で混ぜると白色(W)になります(加法混色)。厳密には「白色」という色ではなく、明るさが飽和状態となった状態です。

次に絵の具のような色の3原色です。

色の3原色の方は、混ぜ合わせると暗くなり、最終的には黒(Bk)になります(減法混色)。なぜこんなことになってしまうのでしょうか。

色の3原色の方は、混ぜ合わせると暗くなり、最終的には黒(Bk)になります(減法混色)。なぜこんなことになってしまうのでしょうか。

それは、色の3原色というのが、光ではなく物の色に対してのものだからです。普通の物体は自分では発光しませんから、外からの光を反射することで姿を現します。その物体の色というのは、全ての成分を含んだ白色光の中から特定の波長の成分を吸収し、残りを反射することによって現れるのです。

もう一度、上のアニメを見てください。例えば、左の図のマゼンタ(M)は、赤(R)と青(B)が混ざった所に現れますが、これは見方を変えると、全ての色が混ざった白色(W)の状態から緑(G)だけを除いたもの、と見なすこともできます。つまり、マゼンタ色の物体というのは、白色光のうち緑(G)の成分のみを吸収し、残りを反射することにとってマゼンタ(M)に見えるのです。同様に、シアン(C)は赤(R)を、イエロー(Y)は青(B)を除いた残りです。このように、色の3原色は、全ての色が混ざった状態から光の3原色の中の1色を除いた残りが示す色になっているのです(このような、赤(R)-シアン(C)、緑(G)-マゼンタ(M)、青(B)-イエロー(Y)の関係を、互いに「補色」と呼びます)。そのため、例えば絵の具を混ぜ合わせるような場合、混ぜるたびに吸収される成分が増えて、最終的には黒(Bk)になってしまうわけです。

よくよく考えてください。

ほかの生物の色覚を考えます。

魚類、両生類、爬虫類、鳥類には4タイプの錐体細胞を持つものが多いです(4色型色覚)。これらの生物は長波長域から短波長域である近紫外線までを認識できるものと考えられています。

一方、霊長類以外のほとんどの哺乳類は錐体細胞を2タイプしか持ちません(2色型色覚)。哺乳類の祖先の爬虫類は4タイプ全ての錐体細胞を持っていましたが、初期の哺乳類は主に夜行性であったため、色覚は生存に必須ではなかったらしいです。結果、4タイプのうち2タイプの錐体細胞を失いました。ヒトを含む旧世界の霊長類(狭鼻下目)の祖先は、約3000万年前、メスが3色型色覚を有するようになり、さらにオスも3色型色覚を有するようになりました。これによって、第3の錐体細胞(緑)が「再生」されました。3色型色覚は(ビタミンCや糖分を多く含む)赤色系の果実を緑の葉々のなかで発見するのに便利だったようです。

人間の場合、3色型色覚と呼ばれる「赤・緑・青」の3種の光を網膜で認識しますが、他の動物では、2色型色覚、4色型色覚など、生態環境により大きく異なっています。

猫

2色型色覚なので、人間でいうところの色弱者と同じような見え方をするようです。また解像度も低いため、明かるところでは人間よりも6倍くらいぼやけて見えますが、暗闇ではモノの形を鮮明に見ることができるそうです。

ハチ

人間同様、3色型色覚ですが、人間が「赤・緑・青」であるのに対し、ハチは「黄・青・紫外線」です。紫外線を認識することで、餌となる花の蜜をたっぷり含んだ花びらの色をより鮮明に見分けることができます。

鳥

人間より目がいいと言われています。多くの鳥は「赤・緑・青」に「紫外線」をプラスした4色型色覚を持っています。また、一部猛禽類などは人間の2.5倍もの解像度を持ち、遠くの者でもくっきりと見ることができるそうです。ちなみに鳩は、地球上のどんな動物よりも色検知能力に優れていると言われています。

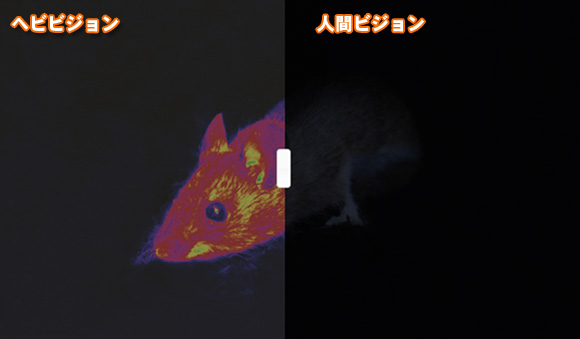

ガラガラヘビなど、毒蛇

赤外線を認識することができます。目と口の間にある「ピット器官」が赤外線を感知し、この器官から得られた赤外線情報と、目から入った視覚情報を統合して見ることで、獲物の位置を正確に知ることができます。その為、昼間はぼんやりとしか見えなくても、夜ははっきりくっきり、ナイトビジョン搭載の最強戦士です。